Страница входа в сервис в web-приложении на Python и Starlette

programming

Вход пользователя в сервис web-приложения на Python и Starlette, процесс разработки которого мы внимательно и в пошаговом режиме исследуем в этом цикле статей, должен сопровождаться вводом логина и пароля. В очередном выпуске этого блога я покажу вёрстку страницы, на которой посетитель будущего web-сайта сможет ввести в специальную форму свои уникальные идентификационные данные (логин и пароль), нажать расположенную в этой форме "волшебную" кнопку и авторизоваться — действие элементарное, всех нас давно приучили к подобному действию многочисленные социальные сети и публичные сервисы современной сети Интернет. И сейчас я покажу вам, что прячется за старым холстом в каморке папы Карло. Будьте осторожны, в топике много кода, картинок и лирических отступлений автора.

Кэшируем капчу

Эта демонстрация является логическим продолжением предыдущего повествования, в ходе которого я показал процесс автоматизированного создания группы картинок с кодом для CAPTCHA-теста. На текущий момент эти картинки хранятся в SQL базе данных. Поскольку количество этих картинок выражается конечным целым числом, а доступ к каждой из них осуществляется по уникальному семизначному суффиксу, который в свою очередь является параметром url-адреса этой конкретной картинки, не исключена вероятность, что злоумышленник скачает все эти картинки, распознает их программно, а потом использует для преодоления поставленного барьера. Дабы затруднить реализацию такого коварного плана, замысел разработчика предусматривает механизм ротации картинок и изображенного на них кода при каждом использовании в тесте. В данном случае не важно, был тест успешным, или был провален. За каждым использованием конкретной картинки с кодом должен следовать принудительный процесс обновления в базе данных этой картинки и кода на ней.

Если посмотреть с другой стороны, не исключена ситуация, когда одна и та же картинка с кодом будет одновременно запрошена в двух различных сеансах двумя разными пользователями. Первый угадавший (или не угадавший) пользователь автоматически запустит механизм ротации, который изменит и картинку, и код на ней, при этом лишив второго пользователя возможности угадать код на показанной ему картинке. Отсюда следует необходимость сохранить данные перед показом картинки с кодом пользователю. Сохранить где-то ещё, вне основной SQL базы данных, чтобы механизм ротации не лишал пользователей возможности успешно пройти тест. И вот это самое где-то ещё я и должен сейчас описать адекватным и простым кодом.

Отметьте этот день в календаре — это день, когда в разрабатываемом в этом цикле статей web-приложении появится собственный, пусть и элементарный, API. Приступим...

Для размещения кода API мне необходим отдельный каталог. Создаю его в базовом каталоге приложения, даю ему соответствующее имя — api.

$ mkdir webapp/api

В этом каталоге создаю собственный "инит", так я привык обозначать пакеты Python.

$ touch webapp/api/__init__.py

Кэшировать данные картинки для капчи я намерен в базу данных Redis, инструменты для подключения к которой разработал в доступной по этой короткой ссылке демонстрации. Для этого мне потребуется пара простых и удобных инструментов. Создаю с помощью текстового редактора Vim в каталоге api новый вложенный модуль, даю ему интуитивно понятное имя — redi.py.

$ vim webapp/api/redi.py

Пишу в этот файл следующий код...

Подключаю ранее разработанные вспомогательные функции.

from ..common.random import randomize

from ..common.redi import get_rc

Функция randomize генерирует случайную строку вида abcd1234, литеры в которой следуют в случайном порядке, а разрядность строки (количество символов) можно задать с помощью единственного аргумента функции. А при помощи функции get_rc можно создать активное подключение к текущей базе данных Redis.

В этом же модуле создаю вспомогательную функцию с именем get_unique, с помощью которой планирую создавать имя ключа Redis, в который помещу впоследствии данные кэшируемой картинки с кодом.

async def get_unique(conn, prefix, num):

## в бесконечном цикле

while True:

## создаю имя ключа

res = prefix + await randomize(num)

## заглядываю в текущую базу Redis

if await conn.exists(res):

## если условие выполняется, ключ

## с именем в переменной res существует

## в базе данных

## возвращаюсь в начало цикла

continue

## если ключ с запрошенным именем

## в текущей базе данных не существует,

## прерываю цикл и

## возвращаю только что созданное имя ключа

return res

С помощью второй вспомогательной функции этого модуля, ей даю имя assign_cache, я планирую создавать новый ключ в текущей базе данных Redis, передавая этой функции необходимые по условию задачи аргументы.

async def assign_cache(request, prefix, suffix, val, expiration):

## подключаюсь к базе данных Redis

rc = await get_rc(request)

## создаю уникальное имя ключа

cache = await get_unique(rc, prefix, 6)

## записываю в ключ с только что созданным

## именем данные картинки с кодом,

## меня интересуют суффикс и код на картинке

await rc.hmset(cache, {'suffix': suffix, 'val': val})

## назначаю период выгорания для созданного ключа,

## по истечению которого ключ будет удалён

await rc.expire(cache, expiration)

## закрываю соединение с текущей базой данных

await rc.close()

## возвращаю имя только что созданного ключа

return cache

Здесь следует обратить внимание на аргумент prefix в этой функции. Я планирую для данных капчи создавать ключи вида captcha:abc123, в этом случае prefix будет иметь вид captcha:. Сохраняю изменения в файл, но покидать текстовый редактор не тороплюсь, для него ещё есть много работы.

Кэшировать данные картинки с кодом для капчи я планирую самым простым http-запросом по методу GET, настало время создать обработчик для такого запроса. В командном режиме Vim создаю в каталоге api новый модуль, даю ему имя main.py — в данном случае имя модуля говорит нам, что модуль описывает вспомогательные http-запросы для главной подпрограммы разрабатываемого web-приложения, так мне будет проще ориентировать в недрах исходного кода программы.

:edit webapp/api/main.py

В этот модуль пишу следующий код...

Создать обработчик для запроса кэширования данных капчи я планирую на базе библиотечного класса HTTPEndpoint из арсенала Starlette, подключаю его.

from starlette.endpoints import HTTPEndpoint

Разрабатываемый обработчик запроса должен будет вернуть Content-Type JSON в своём ответе, подключаю соответствующий класс из арсенала Starlette.

from starlette.responses import JSONResponse

Для реализации задуманного мне потребуются разработанные ранее вспомогательные функции get_conn и assign_cache, подключаю.

from ..common.pg import get_conn

from .redi import assign_cache

И вот как в моих представлениях должен выглядеть обработчик запроса для кэширования данных картинки с кодом для капчи.

class Captcha(HTTPEndpoint):

async def get(self, request):

## обрабатываю запрос по методу GET

## создаю подключение к PostgreSQL базе данных

conn = await get_conn(request.app.config)

## запрашиваю данные случайной строки

## из этой базы данных, меня интересуют

## суффикс и код картинки из поля val

captcha = await conn.fetchrow(

'SELECT val, suffix FROM captchas ORDER BY random() LIMIT 1')

## создаю словарь с именем res, подключившись

## к текущей базе Redis с помощью функции assign_cache

## при этом задаю правильный prefix и время выгорания 3 минуты

res = await assign_cache(

request, 'captcha:',

captcha.get('suffix'), captcha.get('val'), 180)

## создаю url-адрес для только что выбранной картинки

url = request.url_for('captcha', suffix=captcha.get('suffix'))._url

## возвращаю полученные в итоге обработки данные,

## а именно, значения переменных res и url

return JSONResponse({'captcha': res, 'url': url})

Сохраняю изменения в файл.

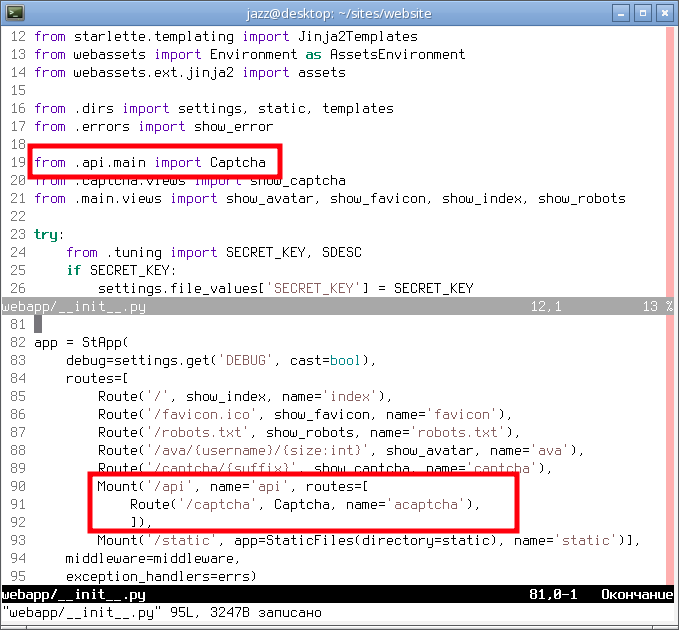

Только что созданному обработчику необходимо сопоставить соответствующий url-адрес. Карта url-адресов приложения хранится в "ините" базового каталога. Открываю этот файл в командном режиме Vim.

:edit webapp/__init__.py

В недрах этого модуля мне нужно подключить только что созданный класс Captcha.

from .api.main import Captcha

Поскольку создаваемый url-адрес будет относиться к API разрабатываемого web-приложения, создаю с помощью библиотечного класса Mount из арсенала Starlette новую группу адресов, вписываю в список параметра routes объекта app ещё один элемент.

Mount('/api', name='api', routes=[

Route('/captcha', Captcha, name='acaptcha'),

]),

И вот как этот код в конечном итоге выглядит в окне моего текстового редактора.

Сохраняю изменения в файл. Текстовый редактор не покидаю, для него ещё есть работа. А только что разработанный инструментарий следует протестировать...

Тестируем в браузере

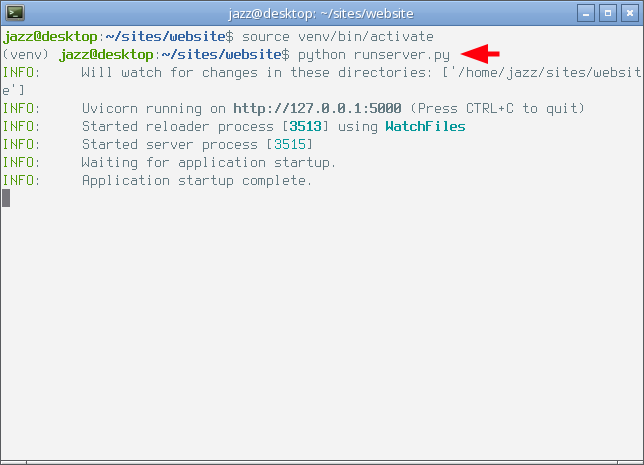

В соседнем окне запускаю ещё один экземпляр терминала, вхожу в этом терминале в корневой каталог разрабатываемого web-приложения и активирую его виртуальное окружение. Штатный запуск отладочного сервера — это первое, что я ожидаю увидеть, внимание на следующий снимок экрана.

Как видно выше, отладочный сервер запустился без сбоев, ошибок и предупреждений в своём выхлопе. Отрадно..! Пойдём в браузер.

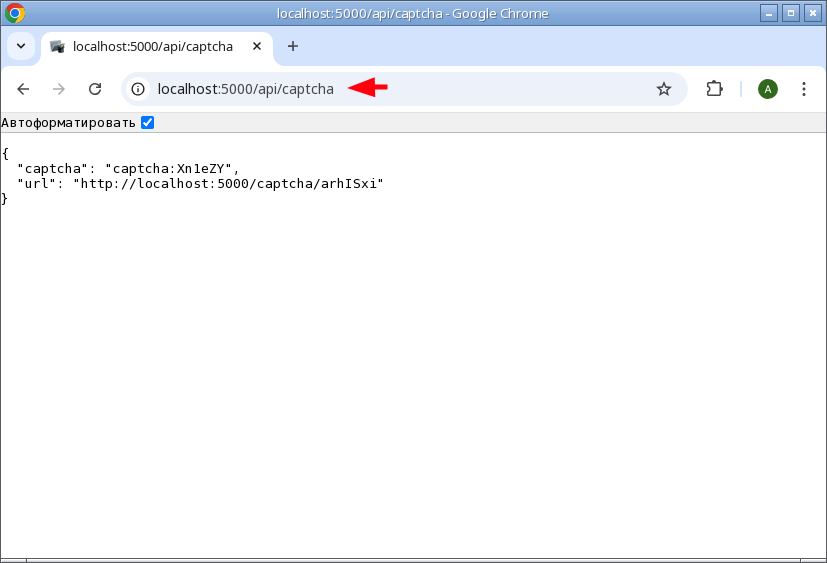

Запускаю браузер, вбиваю в его адресной строке только что разработанный url-адрес. Внимание на следующий снимок экрана.

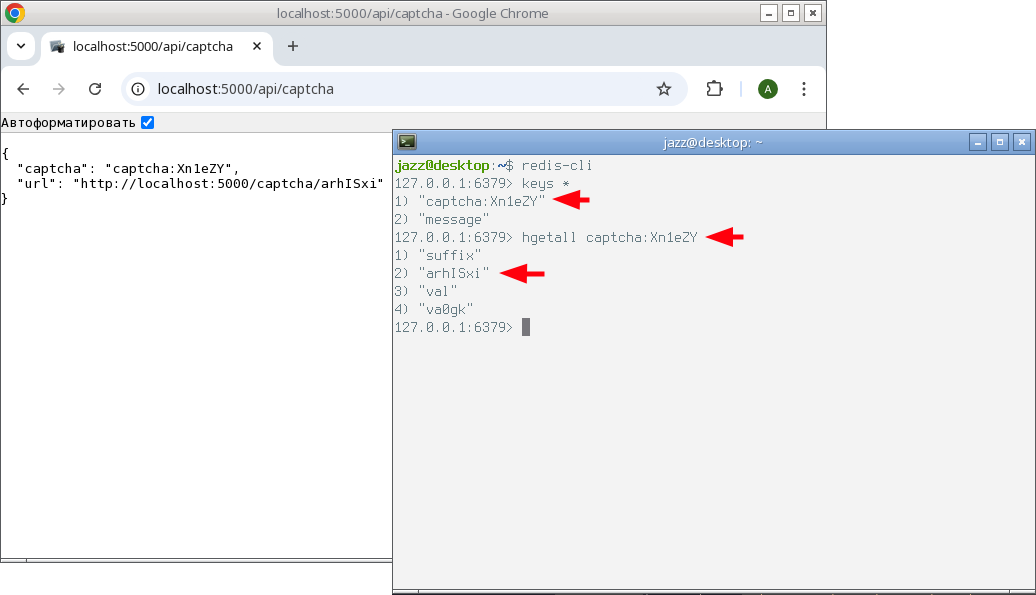

Как видно на картинке выше, по заданному адресу сервер вернул JSON с именем ключа базы данных Redis, в котором хранятся кэшированные данные картинки с кодом, и url-адрес искомой картинки. Заглянем в Redis и проверим наличие указанного в ответе сервера ключа и данных искомой картинки.

По предложенному в ответе сервера url-адресу тоже стоит проследовать, дабы убедиться, что код на картинке совпадает с кодом в ключе Redis, делать ещё один снимок экрана я не стану, просто поверьте мне на слово.

Следуем далее...

Редактируем главное меню

Итак, эта демонстрация посвящена вёрстке страницы авторизации, или, другими словами, страницы для входа пользователя в предлагаемый разрабатываемым web-приложением сервис. Этой странице необходим собственный url-адрес. Но создавать для этой страницы отдельный обработчик в карте адресов приложения я не буду. Я буду использовать параметры поиска на url-адресе стартовой страницы. В командном режиме текстового редактора Vim открываю файл базового шаблона приложения.

:edit webapp/templates/base.html

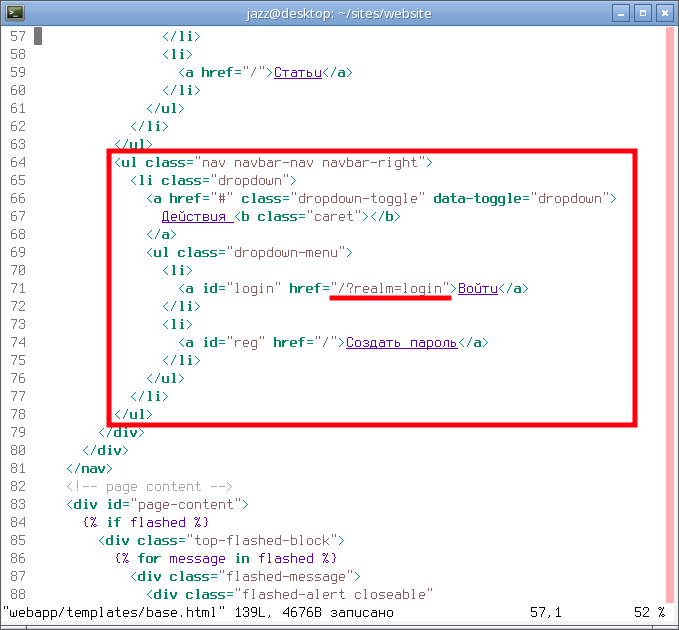

В коде этого файла ищу тег <ul> с классом navbar-right, в рамках этого тега нахожу ссылку с идентификатором login и дописываю этой ссылке атрибут href.

<a id="login" href="/?realm=login">Войти</a>

Чтобы не потеряться в недрах этого файла, демонстрирую, как интересующий меня код выглядит в окне моего текстового редактора.

На стартовой странице я планирую обрабатывать параметр поиска с именем realm и значением login.

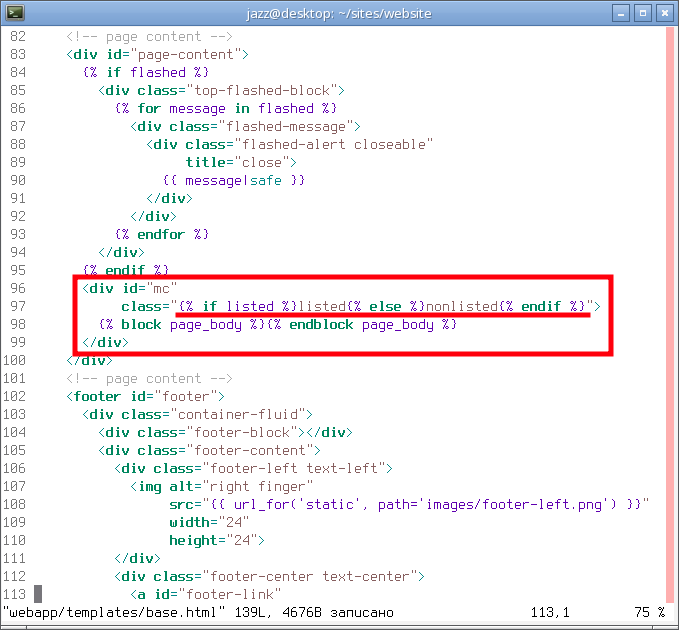

Ищу в этом же файле тег с идентификатором mc и дописываю этому тегу класс.

<div id="mc"

class="{% if listed %}listed{% else %}nonlisted{% endif %}">

{% block page_body %}{% endblock page_body %}

</div>

Здесь я с помощью инструментов Jinja2 задал этому тегу один из двух возможных классов: listed или nonlisted, в зависимости от значения в переменной listed, эта переменная чуть позже появится в соответствующих словарях обработчика стартовой страницы, об этом позже. Вот как внесённая правка выглядит в окне моего тестового редактора.

Сохраняю изменения в файл, и остаюсь в окне текстового редактора Vim, для него есть ещё работа.

Обрабатываем параметры поиска

На стартовой странице появился параметр поиска с именем realm, его значение мне нужно обработать в соответствующей функции представления. Открываю в текстовом редакторе модуль views.py из каталога главной подпрограммы main.

:edit webapp/main/views.py

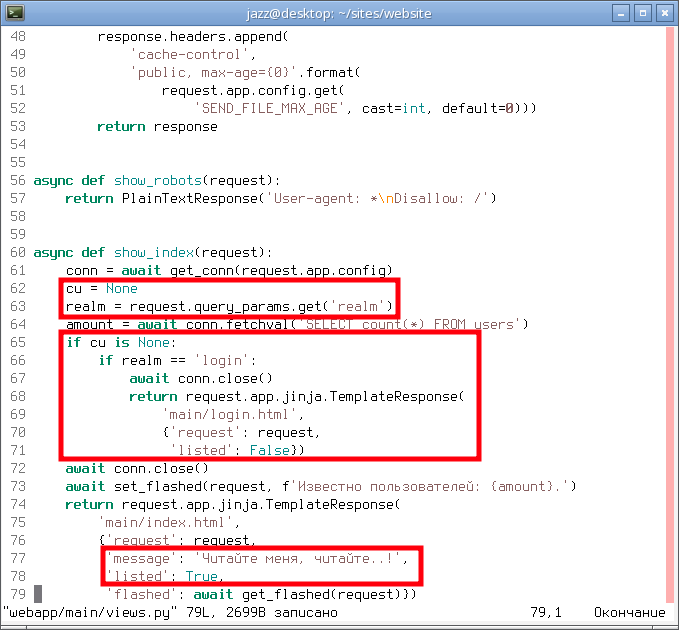

В этом файле нахожу функцию представления с именем show_idex. Эту функцию переписываю следующим образом.

async def show_index(request):

conn = await get_conn(request.app.config)

## новый код

## создаю текущего пользователя и присваиваю

## этой переменной значение None, текущего пользователя

## в арсенале web-приложения пока нет

cu = None

## получаю из параметров поиска

## обрабатываемого url-адреса

## значение параметра realm

realm = request.query_params.get('realm')

amount = await conn.fetchval('SELECT count(*) FROM users')

## проверяю первое условие

if cu is None:

## если условие выполняется, и текущий пользователь

## не существует, проверяю второе условие

if realm == 'login':

## если условие выполняется, в параметре

## поиска realm хранится строка login?

## закрываю созданное ранее соединение

## с базой данных PostgreSQL

await conn.close()

## рендерю шаблон с именем login.html

## и возвращаю его содержимое в http-ответе сервера

return request.app.jinja.TemplateResponse(

'main/login.html',

{'request': request,

'listed': False})

## если первое условие не выполняется

## и текущий пользователь существует

## исполняю разработанный ранее код

await conn.close()

await set_flashed(request, f'Известно пользователей: {amount}.')

return request.app.jinja.TemplateResponse(

'main/index.html',

{'request': request,

'message': 'Читайте меня, читайте..!',

'listed': True,

'flashed': await get_flashed(request)})

Вот как выглядит эта функция представления в окне моего редактора после внесённых в этот файл только что правок.

Обращаю ваше внимание, что в шаблон index.html я добавил переменную listed, обозначающую соответствующий класс тега с идентификатором mc в коде страницы, соответствующие правки в базовый шаблон я уже внёс чуть ранее.

Сохраняю изменения в файл. Остаюсь в окне текстового редактора.

Создаём шаблон страницы входа

Раз уж в обработчике стартовой страницы я использовал ещё один шаблон, этот шаблон нужно создать. В командном режиме в окне текстового редактора Vim исполняю следующую команду.

:edit webapp/templates/main/login.html

Шаблон login.html будет наследником шаблона base.html, и в этот шаблон пишу следующий код.

{% extends "base.html" %}

{% block title_part %}Login{% endblock title_part %}

{% block styles %}

{{ super() }}

{% assets filters='cssmin', output='generic/css/main/login.css',

'css/base.css' %}

<link rel="stylesheet" href="{{ ASSET_URL }}">

{% endassets %}

{% endblock styles %}

{% block scripts %}

{{ super() }}

{% assets filters='rjsmin', output='generic/js/main/login.js',

'js/main/login.js' %}

<script src="{{ ASSET_URL }}"></script>

{% endassets %}

{% endblock scripts %}

Между блоками styles и scripts дописываю ещё один блок, даю ему имя templates. В рамках этого блока создаю тег <script> с идентификатором logint. Вот как выглядит код этого блока.

{%- block templates -%}

{{- super() -}}

<script id="logint" type="text/template">

<div id="loginf" class="content-block">

<h1>Вход в сервис</h1>

<div class="today-field">some</div>

<div class="form-help">

<p>

Для входа в сервис введите свой логин, пароль и код с картинки,

нажмите кнопку "Войти в сервис". Логином может быть

зарегестрированный псевдоним или адрес электронной почты. Форма

действительна в течение 3-х минут после загрузки страницы или

обновления картинки с кодом. Если код на картинке плохо

читается, можно обновить картинку кнопкой со стрелками и найти

картинку с хорошо читаемым кодом. <b>Для справки:</b> код

состоит из строчных латинских букв и цифр без повторов, будьте

внимательны, очень легко спутать букву "o" и цифру "0", "l" и "1",

"i" и "j". Если в коде допущена ошибка, тест считается проваленным,

но есть возможность исправить ошибку и отправить форму вновь.

</p>

</div>

<div class="form-form">

<form>

<div class="form-group">

<div class="form-label text-right">

<label for="logininput">Логин:</label>

</div>

<div class="form-input">

<input class="form-control"

id="logininput"

name="logininput"

autocomplete="username"

placeholder="введите свой логин"

required

type="text">

</div>

<div class="footer-bottom"></div>

</div>

<div class="form-group">

<div class="form-label text-right">

<label for="password">Пароль:</label>

</div>

<div class="form-input">

<input class="form-control"

id="password"

name="password"

autocomplete="current-password"

placeholder="введите свой пароль"

required

type="password">

</div>

</div>

<div class="form-group">

<div class="form-input checkbox">

<label>

<input id="remember_me"

name="remember_me"

type="checkbox">

<label for="remember_me">

Хранить сессию 30 дней

</label>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<div class="form-label captcha-options text-right">

<button type="button"

title="обновить картинку"

id="lcaptcha-reload"

class="btn btn-default">

<span class="glyphicon glyphicon-refresh"

aria-hidden="true"></span>

</button>

</div>

<div id="lcaptcha-field" class="form-input captcha-field"

style="background:url(<% url %>)"></div>

<div class="footer-bottom"></div>

</div>

<div class="form-group">

<div class="form-label text-right">

<label for="lcaptcha">Код с картинки:</label>

</div>

<div class="form-input">

<input class="form-control"

id="lcaptcha"

placeholder="введите код с картинки"

required

type="text">

</div>

<div class="footer-bottom"></div>

</div>

<div class="form-group hidden">

<div class="form-input">

<input class="form-control"

id="lsuffix"

required

type="text"

value="<% captcha %>">

</div>

</div>

<div class="form-group">

<div class="form-input">

<button type="button"

class="btn btn-primary"

id="login-submit"

name="login-submit">Войти в сервис</button>

<button type="button"

class="btn btn-info"

id="login-reg">Получить пароль</button>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</script>

{%- endblock templates -%}

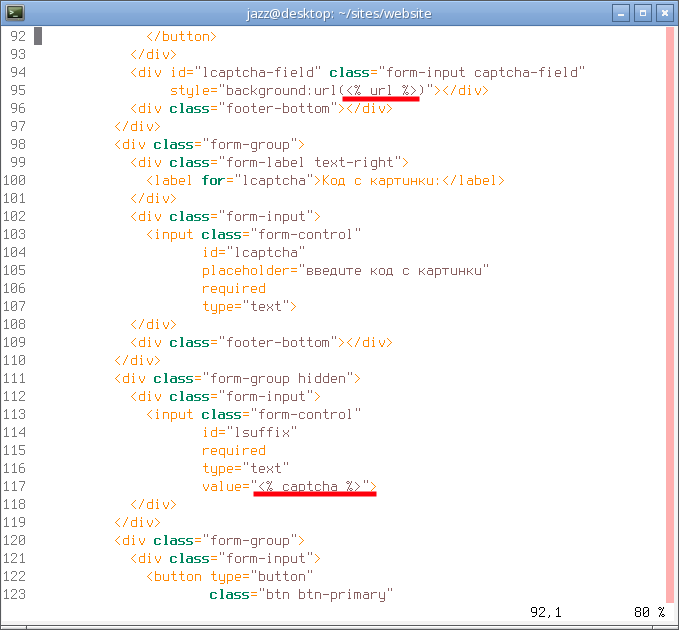

Этот код определяет шаблон для обработки инструментами библиотеки Mustache.js, эта библиотека была подключена в приложение в одной из предыдущих демонстраций этого цикла статей. В этом коде следует обратить внимание на теги с идентификаторами lcaptcha-field и lsuffix, в этих тегах я задал значения с помощью переменных Mustache.js, внимание на следующий снимок экрана.

Значения обозначенных переменных я намерен получить из кэширующего данные капчи GET-запроса, который уже оформлен кодом в начале этой демонстрации. Сохраняю изменения в файл.

Рендерим страницу инструментами JavaScript

Поскольку в html коде страницы авторизации появился шаблон, этот шаблон необходимо отрендерить, и делать это я буду с помощь сценария JavaScript. Открываю в командном режиме Vim следующий файл.

:edit webapp/static/js/main/login.js

В этот файл пишу следующий код.

$(function() {

"use strict";

let dt = luxon.DateTime.now();

$.ajax({

method: 'GET',

url: '/api/captcha',

success: function(data) {

let form = Mustache.render($('#logint').html(), data);

$('#mc').append(form);

if ($('.today-field').length) renderTF('.today-field', dt);

checkPC(860);

},

dataType: 'json'

});

});

Этот код использует инструменты jQuery, эта библиотека имеется в арсенале разрабатываемого web-приложения, она подключена ранее. В этом коде следует обратить внимание на следующую функцию.

$.ajax({

method: 'GET',

url: '/api/captcha',

success: function(data) {

let form = Mustache.render($('#logint').html(), data);

$('#mc').append(form);

if ($('.today-field').length) renderTF('.today-field', dt);

checkPC(860);

},

dataType: 'json'

});

Эта функция реализует Ajax-запрос по методу GET и по указанном в ней url-адресу, кэширующему данные картинки с кодом для капчи. В ключе success я рендерю шаблон с идентификатором logint — его код представлен выше, передаю этому шаблону полученные из ответа сервера, и итоговый html код вставляю в тег с идентификатором mc. Поскольку в теле этой функции я использовал вызовы разработанных ранее функций renderTF и checkPC, эти файлы необходимо дописать в соответствующий asset шаблона login.html — открываю его в окне текстового редактора.

:edit webapp/templates/main/login.html

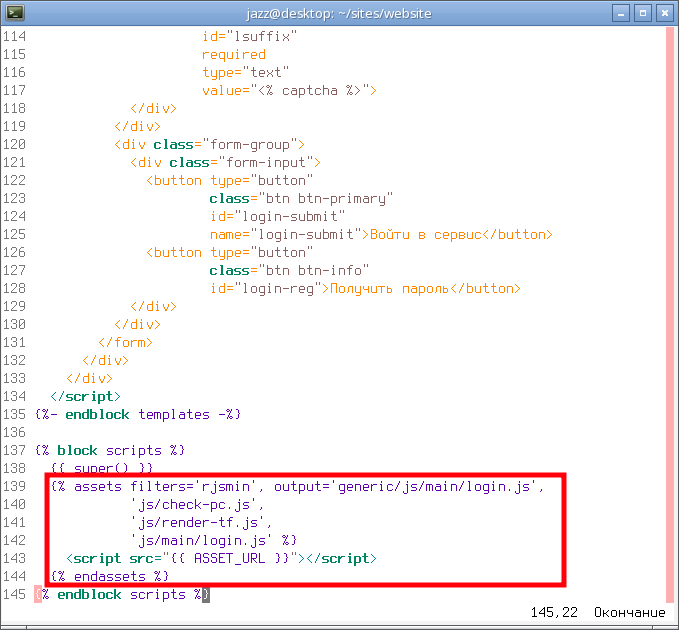

И редактирую блок scripts этого шаблона следующим образом, внимание на следующий снимок экрана.

В соседнем терминале уже запущен отладочный сервер, в окне браузера уже можно посмотреть, как будет выглядеть станица авторизации в данной редакции. Я сделаю это чуть позже...

Сохраняю изменения всех файлов.

Стилизуем страницу авторизации

На только что разработанной странице авторизации пользователей я использовал несколько новых элементов. Эти же элементы я буду использовать много раз на других страницах этого web-приложения, поэтому таблицы стилей для этих элементов я вынесу в отдельные файлы.

Создаю файл для стилей картинки CAPTCHA.

:edit webapp/static/css/captcha.css

Пишу в этот файл следующий код.

.captcha-field {

border: 1px solid gainsboro;

box-shadow: 0 0 4px tan;

border-radius: 3px;

width: 120px;

height: 60px;

}

.captcha-options {

padding-top: 12px;

}

Блок формы авторизации я обработаю в файле с именем content-block.css, создаю его.

:edit webapp/static/css/content-block.css

В этом блоке стилизую только заголовок блока, пишу в этот файл следующий код.

.content-block h1 {

margin: 0;

font-size: 1.4em;

}

Справочный текст формы авторизации я обработаю стилями файла с именем form-help.css, создаю его.

:edit webapp/static/css/form-help.css

В этот файл добавлю следующий код.

.form-help {

font-style: italic;

text-align: justify;

font-size: 0.9em;

}

.form-help p {

margin: 0;

}

Поля формы авторизации имеют соответствующие лэйблы, их я обработаю в файле form-labeled.css, создаю его.

:edit webapp/static/css/form-labeled.css

Пишу в этот файл следующий код.

.form-form {

margin: 0;

font-size: 0.9em;

}

.form-group {

margin: 6px 0 0;

}

.form-label {

width: 25%;

float: left;

padding-top: 7px;

}

.checkbox {

margin: 0;

}

.checkbox label label {

padding-left: 3px;

}

.form-input {

margin-left: 26%;

}

В теге с идентификатором mc появился новый класс, его я обработаю в файле mc.css, создаю его.

:edit webapp/static/css/mc.css

Пишу в этот файл следующий код.

.nonlisted {

padding: 8px;

border-radius: 4px;

border: 1px solid gainsboro;

background-image: linear-gradient(to top, ivory, ivory);

box-shadow: 0 0 4px gainsboro;

}

И для полного счастья мне не хватает пары вариантов для обработки тега с идентификатором page-content, файл с именем page-content.css уже существует, открываю его в окне текстового редактора.

:edit webapp/static/css/page-content.css

Привожу код этого файла к следующему виду.

#page-content {

padding: 4px 0 6px;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

width: 840px;

}

@media (max-width: 768px) {

#page-content {

width: 748px;

}

}

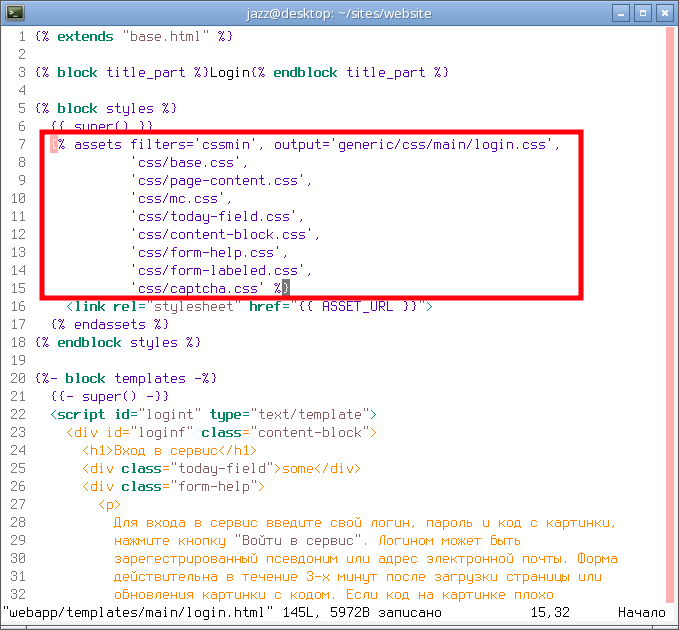

Всё это великолепие новых файлов с таблицами стилей необходимо добавить в шаблон страницы авторизации. Вновь открываю его в окне текстового редактора.

:edit webapp/templates/main/login.html

В блоке styles привожу его assets к следующему виду, внимание на снимок экрана.

Сохраняю изменения всех файлов, напоминаю, что в текстовом редакторе Vim это можно сделать командой :wa. Пришло время протестировать внешний вид и содержимое страницы авторизации в браузере.

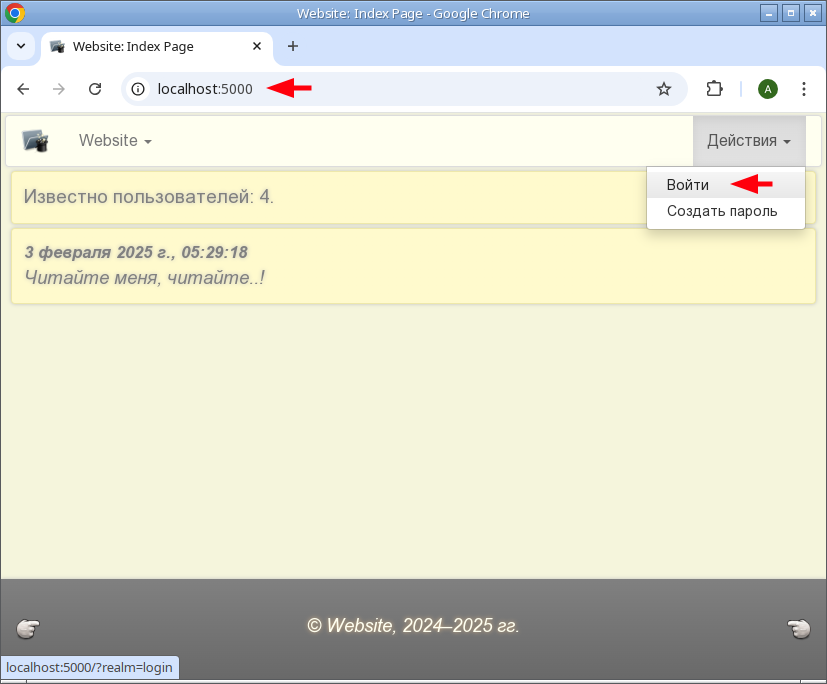

Тестируем в браузере

Поскольку отладочный сервер уже запущен в терминале соседнего окна, запускаю браузер и в его окне, в его адресной строке вбиваю адрес стартовой страницы. На стартовой странице нахожу главное меню, в нём раздел Действия, в этом разделе меня интересует ссылка Войти.

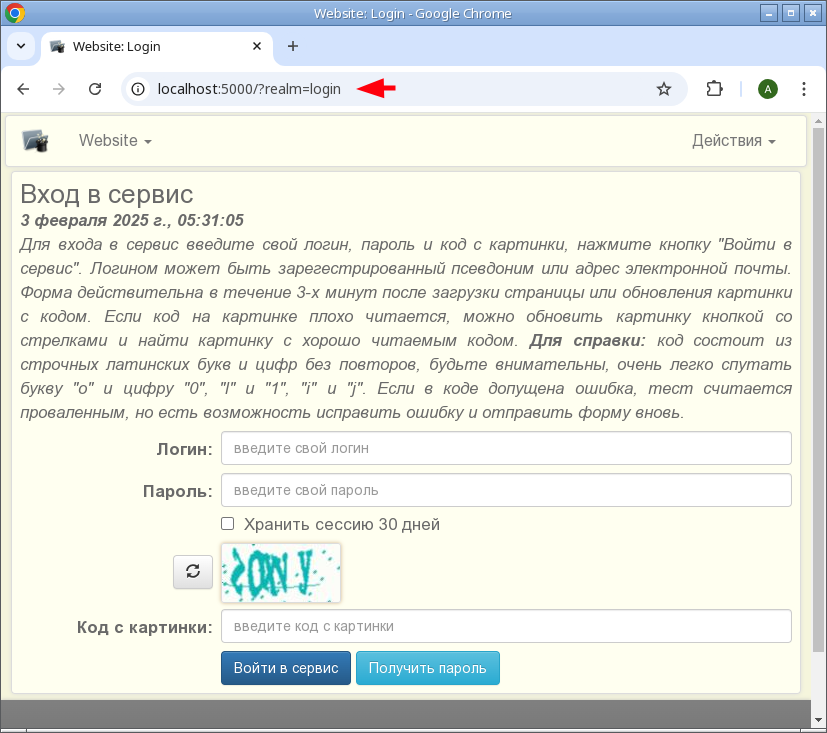

Следую по этой ссылке, и, как говорят французы, вуаля...

Констатирую, что у меня получилась вполне симпатичная форма для авторизации пользователей. Как видно на снимке экрана, в поле CAPTCHA теста отображается картинка с кодом, как и ожидалось.

Следует посмотреть на исходный код страницы, как его отображает браузер, в исходном коде форма отсутствует. Следует также заглянуть в консоль JavaScript браузера и убедиться, что в ней отсутствуют сообщения об ошибках и предупреждения. Подтверждать эти тесты снимками экрана не стану, у меня дефицит дискового пространства на сервере avm4.ru, просто поверьте мне на слово, или, если нет, проверьте сами.

Подводим промежуточный итог

Работе конец, наконец-то, всё чисто и гладко... Честно признаться, я немного запурхался, отлаживая представленный в этой демонстрации код. А что вы думали..? Web-разработка — путь тернистый, кормить в пути не обещали. Но зато, в итоге всех потраченных усилий и злоключений в арсенале разрабатываемого web-приложения появилась станица авторизации пользователей. Текущую версию кода приложения, как всегда, можно найти в моём профиле на github.com по этой короткой ссылке. А я получаю возможность продолжить разработку, и в следующем выпуске этого блога я планирую показать инструменты ротации картинок CAPTCHA-теста. Продолжения цикла не будет, не востребовано.